- 10-мар-2015, 05:55

От вертухаев к попугаям. История эпического побега из ГУЛАГа в Тибет

Легендарный побег из сибирского подразделения ГУЛАГа, в ходе которого выясняется, что при наличии топора, мешка сухарей, ватника и при полном неимении колебаний можнож не совершенно лишь выжить за Полярным кругом, но и перейти пустыню Гоби без запасов воды, перевалить Гималаи, повидать Лхасу, покататься на яке и выкупаться в Индийском океане.

Текст: Влад Смирнов

Гулкий звук шагов в каменном коридоре. Молодого жителя нашей планеты с разбитым личиком водят двое конвоиров. Он горделиво вскидывает голову. Перед ним раскрывают дверь полутемной камеры и толкают его на одну ступень вниз. Это место именуют «кишка» — тесный каменный чулан, где нельзя даже сесть, выпрямив ноги, можнож лишь стоять, прислонившись спиной к стене либо прижавшись к ней разбитым личиком. Тут могут бросить на день и более, не издавая даже в туалет, и пол бережёт следы присутствия прошлых заключенных.

Славомир Равич, 24-летний польский офицер, обвиненный в шпионаже против СССР, ощупывает руками липкие каменные стенки в подвале НКВД в Харькове. Его, как и тысячи тыщ иных, засосало в гигантскую мясорубку, перерабатывающую человеческие жизни. Сейчас, когда он глядит на луч мутного света высоко под потолком каменной кишки, ничего не зная о месяцах допросов и пыток, которые ему предстоят, происходящее кажется случайным ужасом, вздорным недоразумением, которое разрешится, стоит лишь немножко потерпеть и объяснить, настоять на собственном, достучаться до сознания жителей нашей планеты, правящих сиим странноватым механизмом. Пройдет год, и на суде, где ему огласят приговор — 25 лет исправительно-трудового лагеря, Равич усвоит, что нет никаких отдельных жителей нашей планеты, есть безличный конвейер, по которому движется человеческая масса.

Вот теснее две недельки вагон для скота ехал на восток. Внутри вплотную друг к другу стояли люди. Стояли так узко, что для того, чтоб поднять руку, надобно было просить соседа посторониться. Вагон двигался по ночам, чтоб не завлекать внимания, деньком его отгоняли в глухие тупики. Где-то разов в сутки заключенных издавали наружу на полчаса, чтоб они могли размяться, и раздавали по пайке темного хлеба. Равич издавна привык к такой диете. Он сходу съедал великую часть хлеба, но малюсенький кусок непременно откладывал за пазуху. Эта повадка живо сформировалась у всех заключенных: никто не знал, когда будут предоставлять хлеб в следующий разов.

Шел декабрь. Внутри неотапливаемого вагона было тепло от людских испарений, но те, кто стоял, прижавшись к ледяным стенам, замерзали до костей. К счастью, посреди пассажиров «скотовозки» живо сформировалась система распределения, и места у стенки занимали по очереди. Те, кому выпадало мерзнуть, получали маленький бонус: они могли глядеть в щель меж дощечками. Особенно ценились в группе люди, которые не совершенно лишь глядели, но и комментировали происходящее, веселя тоскующих друзей. Однажды рано днем Равич, которому как разов выпало стоять у стены, вдруг увидел, что их вагон поставили в тупике рядом с другой таковой же «скотовозкой», из которой расступались неясный гул и вздохи. Он пригляделся и в плохо заколоченном окне вагона против увидел дамские глаза, лоб, повязанный платком.

— Там дамы!— заорал Равич. — Там против таковой же поезд, в котором везут дам, наших дам!

Этот крик вызвал истинную бурю. Все разом попробовали протиснуться к той стене, где стоял Равич. Заключенные лезли друг на друга с глухим, звериным рыком уныния. Стоявшие поближе к выходу попробовали сломать дверь вагона. Еще немножко, и, казалось, вагон просто перевернулся бы. Конвойные бойцы побежали вдоль состава, и вскоре их поезд тронулся, поспешно увозя вопящих от бессилия парней в серебристо-снежную тихую пустоту.

Впрочем, это был единичный эпизод. Большую часть медли осужденные находилось в каком-то полумертвом оцепенении. В сумерках вагона истощенные, измученные пытками люди колыхались в полудреме на грани меж жизнью и смертью. Если кто-либо помирал, нередко это подмечали лишь в тот момент, когда все выходили наружу. Тело хоронили в сугробе. Копать истинную могилу в промерзшей земле было очень хлопотно.

Прошел месяц этого сюрреалистического странствия. Видимо, поезд двигался хаотически, добирая заключенных по всей европейской доли России. Тем не наименее общее направление было на восток, и быстро стало понятно, что состав следует по Транссибирской магистрали. Конечной точкой странствия оказался заснеженный жд тупик за Иркутском. Толпу жителей нашей планеты в холщовых рубашках и штанах вывели из поезда и отвели за несколько км от стальной дороги — на заснеженное картофельное поле, открытое всем ветрам. Это было место ночлега.

Вскоре первоначальное оцепенение сменилось лихорадочной деятельностью: люди принялись делать из снега защитные укрепления от ветра. Конвой дозволил порубить ветвей в соседнем леске, ними выстлали дно укрытий. Впервые за много недель заключенные смогли лечь, узко прижавшись друг к другу, чтоб хоть немножко согреться на холоде под открытым звездным небом Сибири.

С утра выяснилось, что ночкой на поле пригнали очередной состав заключенных, колонну армейских грузовиков и даже полевую кухню, которая смотрелась необыкновенно беспомощно на фоне пятитысячной толпы. Тем не наименее мощностей кухни хватило на всеобщую раздачу горячего эрзац-кофе. На этом чудеса не закончились. После кофе заключенным выдали зимнюю одежду: фуфайки, ватные брюки...

Примеряя новейшие казенные ботинки, которые оказались практически впору, Равич внезапно ощутил себя счастливым. Оглядываясь по граням, он сообразил, что это призрачное чувство распространилось по всей массе. Люди, лишенные дома, семьи, много месяцев теснее не евшие досыта, люди, которым предстояло годы работать на каторге на границе Полярного круга, забавлялись как детки, примеряя вздорные ватники.

Уже к вечеру выяснилось, что означали все эти роскошества: громадную массу будущих каторжников готовили к перегону по сибирской тайге. Их лагерь находился приблизительно в полутора тыщах км отсюда, и этот путь им предстояло пройти пешком, колоннами по 100 человек, пристегнутыми наручниками к длинным железным цепям. На ночь колонны останавливали, людям разрешали вырыть себе укрытие в сугробе и разжечь костер. Однако заключенных предупредили, чтоб они не пробовали отогревать окоченевшие руки и ноги: возвращающаяся циркуляция крови приносила нестерпимую боль. Четыреста граммов темного хлеба и две чашечки горячего «кофе» в день сочиняли их походный рацион. Перегон продолжался практически два месяца.

Сейчас из комфортного кресла кажется, что это была необыкновенная форма медлительного убийства, изощренный метод утилизации несогласных, инородных, просто очень интеллигентных, чтоб вписаться в стройную систему тоталитарного сообщества. Однако же смертность во время этого невозможного марш-броска была еще ниже, чем можнож себе представить. Это было не осознанное преступление, а просто метод чрезвычайно экономного перемещения рабочей силы по громадной северной стране, где отсутствовали дороги. Возможности человеческого организма невозможны, и в конце января около восьмидесяти процентов заключенных, начавших движение от картофельного поля под Иркутском, добрались до лагеря № 303 на северном берегу Лены. В их числе был и Славомир Равич.

Он опять поразился, какое острое чувство счастья дает 1-ая ночевка под крышей на дощатых нарах опосля 2-ух месяцев, проведенных в сугробах; каким аппетитным кажется слабенький овощной отвар опосля темного хлеба всухомятку; как дивно, когда, проглотив хлеб, не надобно поспешно собираться в дорогу, а можно просто покурить и поговорить с другими людьми. Однако опять обдумывать себя человеком было не совершенно лишь приятно, но и тревожно. Пытки в тюрьме и невероятный перегон из Москвы в Сибирь можнож было вытерпеть, просто утверждая себе, что это быстро кончится — вероятно, теснее завтра, вероятно, через недельку, но обязано чем-то кончиться. И вот Равич сошел на окончательной остановке собственного жизненного трамвая. Славомиру было 25 лет, и почти всю оставшуюся жизнь предстояло провести здесь, на этих нарах, поднимаясь на заре по сигналу, весь день махая топором в лесу, торгуясь за табак, который был основной местной валютой, и слушая лекции политрука по средам, считавшиеся основным культурным веселием. Ужасный перегон по сибирской тайге вселил в большинство заключенных странноватое чувство обреченности: они будто были высланы на иную планету, откуда нет выхода. Оставалось лишь смириться с существующим порядком вещей.

Однако Славомир мыслил по другому: физические мучения, которые он сумел пережить, вселили в него чувство безмерной убежденности в резервах собственного тела. А еще он никак не мог выкинуть из головы встречу, которая произошла во время перегона. На каком-то шаге армейские вездеходы, сопровождавшие колонну, конечно увязли в снегу. На выручку конвоирам прислали местных — якутов на санях, запряженных оленями. Мать Славомира была российской, он великолепно знал язык и смог побеседовать с одним из оленеводов. Тот именовал заключенных «несчастными» и сказал, что их испокон века гонят по данной земле. Местные постоянно сожалели «несчастных», сострадали тем, кто решался на побег, и оставляли пищу в таежных охотничьих хижинах. Рассказ про оленевода стал любимой байкой Равича за вечерним чаем. Вскоре у него возникли друзья, и их завладела общественная мысль.

Первым был сосед Равича по бараку, 30-летний сержант польской армии Маковски. Он посодействовал отыскать еще 1-го поляка — кавалерийского сержанта Палушовича, жителя нашей планеты средних лет, не потерявшего военной выправки даже в сибирском таборе. Вскоре к их компании присоединились скандинавский гигант Колеменос, малюсенький чернявый шутник Заро, обстоятельный Марчинковас и, наконец, дивный персонаж по фамилии Шмидт, которого все считали обрусевшим германцем, пока не выяснилось, что это южноамериканский инженер Смит, выписанный для строительных работ русского метро и обвиненный в шпионаже.

Собственно, сам план побега был максимально прост. Заговорщики решили дождаться какой-либо снежной ночи, сделать подкоп под ограду с колючей проволокой, перебежать полосу, по которой прогуливался патруль с собаками, в промежутках меж обходами и перебраться через глубочайший ров с поддержкою великана Колеменоса. Равич раздобыл овчинную куртку — еще в детстве от знакомых охотников он слышал, что, ежели тащить ее за собой, это собьет собак со следа жителя нашей планеты.

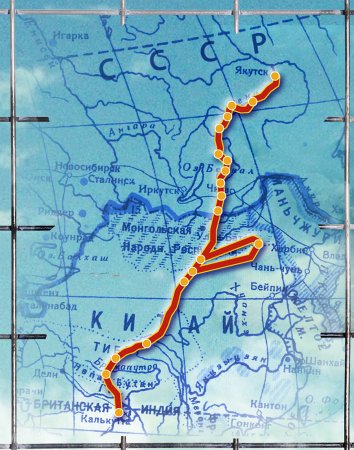

Главный вопросец состоял в том, куда отправиться семерым беглецам далее. На сотки км вокруг лагеря простиралась сибирская тайга, и, даже ежели бы им удалось выйти к человеческому жилью, испуганные комиссарами местные обитатели тотчас выдали бы их властям. Это значило, что надобно двигаться к границе, рассчитывая лишь на себя. Но к какой?Проще всего было бы дойти до Камчатки, но побережье в тот момент было особо оберегаемой зоной. Оставался лишь длиннющий путь через татарские степи и гималайский хребет, водящий в британскую Индию. Этот маршрут не требовал ни карты, ни компаса — просто надобно было двигаться на юг, ориентируясь по солнцу. После нескольких оживленных совещаний, которые проходили по дороге в уборную ( собираясь в столовой либо в бараке, они могли бы вызвать недоверия), было решено «махнуть через Гималаи».

К началу апреля 1940 года все было готово, ожидали лишь снегопада. И вот 10 апреля, поближе к вечеру, повалил тяжкий влажный снег. Подходя к месту раздачи вечернего пайка, Равич отыскал очами всех семерых заговорщиков, возбужденно всматривавшихся в товарищей. Они сообразили друг дружку без слов. Сегодня.

Когда лагерь затих опосля вечернего отбоя, все собрались около условленного углового барака и притаились в его тени. Беглецы дождались звучного лая из сарая, где жили караульные собаки, — он извещал, что начался круговой обход. Охранники с собаками прошли мимо и скрылись. Впереди час, за который надобно все успеть!

Заговорщики кинулись копать с таким энтузиазмом, что теснее через десять минут под изгородью зияла впечатляющая дыра. Один за иным они живо протиснулись в пограничную зону. Колеменос, как и ожидалось, с легкостью спрыгнул в ров и подсадил всех по очереди практически на четырехметровую стену, которая возвышалась на противоположной стороне. И тут появилось непредвиденное: перебравшиеся беглецы тащили руки вниз, чтоб вынуть великана, но тот, даже подпрыгнув, никак не мог до их достать. В конце концов Маковски и Марчинковас брали Смита и Равича за ноги, спустили их вниз, каждый ухватился за одну из рук Колеменоса — и великана вытащили из ямы.

Снег продолжал падать вниз громадными хлопьями, он теснее практически замел следы беглецов на пограничной полосе. Вдалеке темнел перелесок, куда, не утрачивая ни секунды, они кинулись стремглав, не разбирая дороги. Бежали не останавливаясь, вперед и вперед на юг, много часов, пока заря не окрасила лес розовым, пока их дыхание не перевоплотился в рвущийся из груди кашель, пока в полубеспамятстве не свалились все совместно в овраг, заваленный пушистым снегом.

Большая часть беглецов была готова расположиться на отдых прямо на дне оврага, но Равич вновь вспомнил собственный разговор с якутом. Нельзя дремать на снегу, надобно непременно сделать укрытие. Он настоял, чтоб его товарищи из заключительных сил вылезли из ямы и выкопали берлогу под деревьями, наподобие тех, в каких они ночевали во время перегона из Иркутска. Так было не совершенно лишь теплее, но и безопаснее. О костре, природно, пока не могло быть и речи. Беглецы поглодали сухарей, при всем этом их ожидало досадное открытие: смелый сержант Палушович оказался безусловно беззубым. «Они выбили мне все зубы во время допросов», — развел он руками. Палушович не жаловался, просто прием еды занял у него еще больше медли: пришлось размачивать сухари в талом снеге.

После заката беглецы вылезли из убежища и снова тронулись в путь. Этот режим они берегли несколько недель: спали в снежной берлоге деньком и проходили по 20–30 километров ночью. К диете из сухарей было не привыкать, и они не полагались ни на что большее в заснеженной тайге. Однако через две недельки опосля побега их ожидала невозможная фортуна: в буреломе они отыскали еще живого оленя, который там запутался и застрял. Беглецы решили остановиться на день и разжечь костер, чтоб жарить и съесть столько мяса, сколько было в их мощах. Целый день лежать у костра и впервые, может быть, за год ощущать безусловную сытость — это было одно из самых ясных воспоминаний в дороге. Остатки мяса совместно со кожей провялили за ночь и забрали с собой.

Постепенно сибирские морозы стали отходить. Где-то к началу мая беглецы вышли к Байкалу. Они ощутили его запах, запах водорослей и рыбы, за несколько дней до того, как узрели само озеро. Тут их ожидала еще одна дивная встреча.

Проснувшись днем на берегу, они услышали в соседних кустиках некий шум. Поскольку по закону вероятности это просто не мог быть очередной олень, то все насторожились и приготовились к обороне. Но тут к месту их ночлега вышла девченка, напуганная, замотанная какими-то тряпками, таковая же грязная и дикая, как они сами. Услышав, как Равич и Маковски переговариваются по-польски, она расплакалась. Выяснилось, что она тоже депортированная полячка, которая убежала с места собственной принудительной работы. Ее звали Кристина. Польская часть компании моментально прониклась к ней симпатией, Колеменос и Заро в силу собственных дружеских нравов также не могли сдержать усмешки, видя, как Кристина набросилась на сухари, будто голодный зверь. Только Смит с сомнением глядел в сторону, избегая встречаться очами с поляками. Но девченка чрезвычайно желала идти с ними, была готова преодолевать любые трудности и брала на себя роль медсестры. Вскоре даже скептический американец удостоверился, что она не будет обузой.

Между тем компания продвигалась все далее к югу и вскоре без особенных заморочек перешла границу с Монголией. Было явно, что погони за ними нет и не будет, беглецы расслабились и позволили себе 1-ые контакты с людьми. Местные кочевники с удивлением осматривали их, быстро самый общительный и контактный Смит отыскал формулировку, которая много разов подсобляла им потом: они разговаривали, что идут в Лхасу. Тут теснее начиналась земля, где все слышали про буддийскую святыню. Беглецов считали паломниками, с уважением качали головами, наливали им странноватый местный чай с маслом. Гостеприимство пастухов простиралось так далековато, что нередко для путников резали барашка либо козленка.

Это был край степей и небольших пологих гор, перерезанных незапятнанными глубокими реками, и здесь теснее издавна правило лето. Идти по сбитой каменистой почве было хоть и легче, чем по сугробам, но обувь у всех прохудилась, и одной из основных заморочек стали незаживающие раны на ногах. Но в целом это была самая приятная и беспроблемная часть их странствия. Они засыпали у костра, вставали с рассветом и получали наслаждение от данной обычный кочевой жизни, где целью было само движение вперед. Однако быстро беглецам предстояло поплатиться за эту неосторожность.

Вот теснее несколько дней странникам не попадалось ни одной реки, даже малюсенького ручейка. Пейзаж неприклонно изменялся: возникли дюны, даже сухая растительность совершенно исчезла. Каждое утро Колеменос и Равич забирались на самый высочайший окрестный бугор и с надеждой всматривались в горизонт. Впереди простиралась, как хватало глаз, плоская сероватая поверхность. К полудню эта громадная сковорода раскалялась до 45 градусов, было нечем дышать. Компания попыталась идти ночами, но быстро стало казаться, что они прогуливаются кругами — никто не ориентировался по звездам. Постепенно всех начал обхватывать ужас. Друзья сообразили, что, даже ежели повернуть назад, им теснее не дойти до воды. Оставалось лишь полагаться, что новейший день принесет смены. Они не знали, что впереди на несколько сотен км простирается пустыня Гоби. Попытаться пересечь ее в августе без каких-то запасов воды было полным помешательством.

Однако у безумцев собственный бог. На седьмой день пути Колеменос, забравшийся с утра на дюну, вдруг замахал руками как чокнутый. Вдалеке был оазис — углубление с водой и пальмы!И это был не мираж!Путешественники в первый разов испытали, что рядовая вода может пьянить, как вино. Неподалеку они отыскали полуобглоданные кости — остатки трапезы проходившего не так давно каравана. И снова уныние сменилось эйфорией и покоем. Это принудило беглецов совершить фатальную ошибку: единственным правильным решением было бы посиживать у воды и ждать последующий караван, но путешественники решили тронуться далее.

Через два дня у Кристины, а потом и у Маковски некрасиво опухли ноги, они свалились в песок и не смогли больше подняться.

Звон колокольчиков, хлопанье флагов лунгта на ветру, мычание скота, благие, обветренные внеземные личика вокруг. Рассвет в тибетской высокогорной деревне. Сюда привело четырех беглецов свещенное слово «Лхаса». Позади две могилы, выкопанные в песке из заключительных сил. Позади пустыня, через которую удалось перейти, выучась ловить змей и жарить их на камнях. Позади погибель Марчинковаса, который единожды ясным кристальным днем просто не пробудился на берегу горного ледяного озера. Вероятно, его организм не выдержал перепада вышины. Позади крик Палушовича, беззубого доброго сержанта, который сорвался в пропасть на горной тропе.

Равич, Колеменос, Заро и Смит в лагерных фуфайках, которые им удалось пронести через тыщи км и которые так обветрились и выгорели на солнце, что выглядели полностью как местные традиционные кафтаны, посиживают кружком вокруг источника и пьют соленый чай с маслом, к которому они теснее успели привыкнуть и даже полюбить.

Им вновь дадут гостинцев, и они пойдут по горным козьим тропам все далее вперед. Издалека они увидят, как блещут золотые кровли буддийской святыни, но так и не зайдут в город — нет, они идут не в монастырь. Возможно, золотые кровли будут светиться у них в памяти как подлинная цель их классного странствия, до которой они так и не дошли. Потому что спустя год опосля побега из лагеря они достигнут того обычного и человеческого, к чему на самом деле устремлялись, — лагеря английских военных на севере Индии, незапятнанных простыней больничных коек, комфортной и легкой одежды, банок с калифорнийскими консервированными персиками, сладостный сок которых течет как нектар по измученным цингой деснам.

Почти месяц будет нужно странникам, чтоб опять приспособиться к цивилизации. Все это время они будут метаться в бреду в британском госпитале в Мадрасе, прятать пищу под матрас, пробовать бегать, прятаться под постелью от конвоиров. Затем все они проснутся как от глубочайшего сна, не помня о том, как провели этот месяц.

А мир к этому моменту теснее конечно накроет война. И миллионы иных жителей нашей планеты будут так же метаться на больничных койках, и невероятное странствие беглецов из лагеря № 303 потонет в потоке иных смертей и других приключений. Едва поправившихся странников война разметает по всему миру, и они никогда теснее не увидят друг дружку, так и не приедут в гости к Смиту, который нередко у вечернего костра обещал показать им Мексику, не попробуют яблок из сада Равича, не съездят на балтийское взморье к Заро, и Колеменос не повезет их на рыбалку. От бывшего мира не остается ничего.

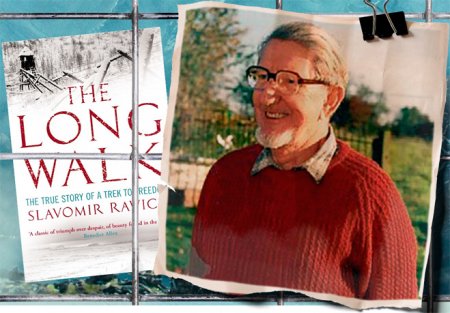

Однако доподлинно знаменито, что Равич станет подданным Великобритании и много лет спустя напишет книжку «Долгий путь» о их невозможном странствии. Ее переведут на 10-ки языков, снимут по ней кинофильм. И до конца жизни, которая закончится в 2004 году, Славомир Равич каждое утро будет отвечать на письма восторженных читателей. Иногда в этом ему будут подсоблять супруга и пятеро деток.

Нравится